Time:2025-02-17 Click:978

文章来源:极客信号

文章作者:江银河

斗胆预测一下,国内AI搜索甚至AI对话,可能最终只会剩下三个玩家:微信搜索、夸克、豆包。

对话类AI产品Chatbot的天花板,如果是虚拟陪伴或纯问答,已经被初步验证增量空间有限。

但如果加上搜索和社交,或者,加上更国民级的超级应用呢?

Pony最早对这轮LLM的判断是“AI可以后发制胜,不急于一时”;

汝波近期在字节内部明确表示“AI是一场马拉松,2025年才刚开始”;

蔡崇信近日则对“阿里和苹果的AI合作”表示了长期乐观,并对AI发展应该追求“极致智能”还是“实用应用”提出了反思。

随着微信AI搜索开放灰度测试,以及百度宣布全面接入了DeepSeek R1,AI时代BAT的战役,在搜索这个修罗场正式打响......

但这一次的BAT,是字节、阿里、腾讯。

从百度文心、字节扣子开始,「能不能接DeepSeek」在巨头层已经表明了立场。

以及最新消息,百度绝对的大本营——百度搜索,也将全面接入DeepSeek。开源局势进一步明朗。

在2024年底,MiniMax闫俊杰提出“拥抱开源、技术第一”的时间点,DeepSeek V3及R1测试效果,已经在业内被当作了显著信号,关于开源的认知基本被统一。

在一众AI公司、云厂商、流量企业对R1趋之若鹜、甚至把它当成救命稻草之后,微信来接入DeepSeek,更像最后的剪彩环节,是盖棺定论,也是正式宣告了新的开始。

2024年有媒体发出“AI应用进入下半场”的论调,而在我看来,就开源达成共识,才是AI走向大众应用第一个里程碑。

而腾讯、百度拥抱开源则是最显著的信号。

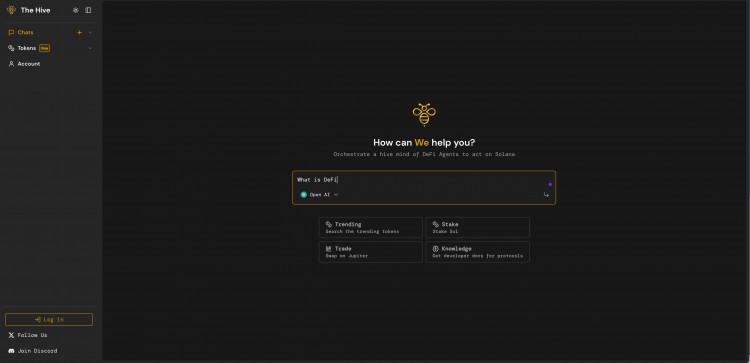

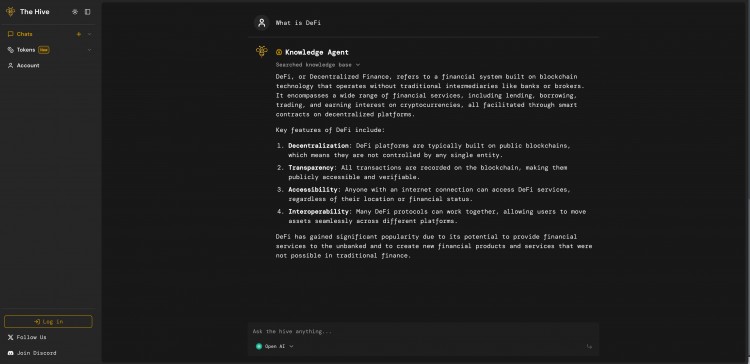

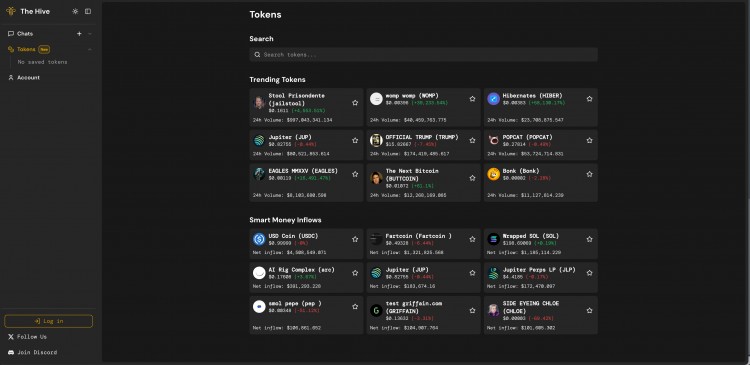

询问微信AI搜索,也给出了非常合乎逻辑的分析。(朋友们可以尝试一下,如果是原封不动的问题,会给出一模一样的答案,类似直接RAG问答知识库)

在微信AI搜索的「快速回答」模式下,如果直接询问模型情况,给出的答案很明确:“由腾讯微信团队基于DeepSeek深度模型研发的AI搜索助手”。

结合其他一些问题的追问和测试,基本可以认定:微信AI搜索只接入了DeepSeek,这就是迄今为止最大国民量级的调用DeepSeek的产品。

高频使用了1天时间,目前只能说「快速回答」模式的效果一般:意图识别、信息准确性、思考逻辑等,体感上不及DeepSeek V3原版,响应速度稍慢于市面上主流模型产品。

可能的一个原因是,参考资料多数来自公众号以及搜狐网易,营销号、标题党、非信源的内容也会被参考,而且权重不低。

灰度版本距离全量上线的完成度肯定也还有差距,所以我愿意给「快速回答」模式打及格分,“还可以但不惊艳”。

推测在算法层面微信搜索暂时没有信息来源的分级,对于个人媒介来说是信息平权的利好,千粉甚至百粉素人公众号同样会被引用。

但是,数据的严谨性、论证的科学性,也许会成为接下来非常高优的严峻问题。基于微信十亿级的体量和国民信任属性,有可能在特定紧急场景、严肃问题上,产生在其他任何模型都不可能出现的致命问题。

公众号内容作为信息源占比在50%到100%不等,优先出现,RAG、Embedding做得比较到位。

即便是公众号图片里的核心信息,也可以被正确抓取,在回答中呈现。

似乎微信AI搜索通过RAG具备了「读图、搜图、组织成新答案」的能力,让我对多模态的表格、视频关键帧的信息处理多了一丝期待。

如果能「视频号内容向量化」,实现跨模态搜索,比如用文字搜索视频片段、定位到口播人声,又会是体验的跃迁。

「深度思考」模式下应该是接了DeepSeek R1联网满血版,表现一如既往优秀。

虽然我曾说“R1说话像董宇辉念小作文”,但不得不承认仍是中文语境里表现最强的,而基于微信生态的信息组织也带上了类似公众号“深度长文”的色彩。

微信AI搜索内的R1表现更平实、更自然。

比起原版喜欢“秀文采、说黑话、搞抽象、端鸡汤”,微信内更偏坦诚清晰、有啥说啥。不会啰嗦太多,而是像GPT o3一样直接给结论。这点是我非常喜欢的。

在当前灰度测试阶段,高频的使用下结果输出依然稳定,连续性和体验感基本超过了市面上所有的wrapper,财大气粗的腾讯算力、服务器储备应该能做到充分。

产品层,一键转发,方便分享和收藏,作为微信重度用户来说非常便捷。

AI产品及AI结果,第一次无比丝滑嵌入了最日常、最普世的社交场景,优质信息可被最高效的分享和利用,这是绝无仅有的微信壁垒,也是规模效应、网络效应的又一次胜利。这一点接下来还会展开。

缺点也有,目前「深度思考」应该是没有记忆。每一次提问都是新的对话,和上文没有任何衔接。比如R1原版的结合上下文的修正、意图判断、衔接转化,微信版稍显呆板生硬。

还有个影响体验的情况:历史结果不可见。

如果不将历史对话转发到聊天框,暂时没发现可以回顾过往内容的入口,会带来极大的信息流失、不可追溯。

这应该是一个很快可以产品层改进的问题。虽然WXG的产品实力不遑多让,但更重要的,也许已经是场外因素——

微信AI搜索当然不仅仅只是像纳米AI之类的接API、套壳,作为腾讯长子放眼全国也是最没用流量焦虑的那一个。

打通了公众号、视频号、小程序之后,意味着AI真正开始进驻到每个中国人的生活日常场景。

所有小程序可以满足的复杂需求、具体任务,未来的微信AI搜索都将可以汇聚。

从SEO的角度,众多高质量的公众号内容也将更深一步成为大模型的养料。

在微信的沃土上,也许这是LLMO的开始,从搜索引擎的结果优化迈向模型内容优化。

更多品牌信息、服务信息、实时新闻,乃至有关衣食住行的对话问答,都将在和AI的互动中被检索、被引用、被加工。

万流入海,海纳百川。

DeepSeek的开源特性与微信内容生态天然互补,微信域公众号等相当于公开知识库,某种程度上也恰恰印证了腾讯对“接入开源、后发先至”的判断。

而且据了解,不止是微信搜索和元宝,整个腾讯系产品,包括腾讯新闻、腾讯视频、甚至王者荣耀,已经在全面推进DeepSeek的接入落地。

腾讯集团最高层的战略意图可以说是清晰且从容的,从员工的反应看也有种“终于轮到我们下场了”的欣慰。

Pony曾说,“只有成熟模型才会进入微信的一级入口”,言外之意是:混元暂时还并没有满足条件。

而DeepSeek已经在金融、法律等复杂B端场景验证,并以开源方式实现了更大量级的测试,且在国家核心领导层得到了接见和认可,以及来自上层的行业指导建议。

某种意义上,DeepSeek已经将开源的迷雾拨开,走上了“奉旨开源”的大道。

Perplexity等明星AI搜索公司也在2024年寻求过“卖身”的可能,而这一幕,在2025年的国内AI搜索领域正在上演。

之前我想将微信接入DeepSeek称作国内搜索的“Perplexity时刻”,现在看来还是保守了。

尽管Perplexity在内容社区、搜索优化、LLMO等领域暂时具备先发优势,但我仍然更相信微信搜索的“十亿级可能”。

据某顶尖美元机构合伙人在非正式会议上的表态,初创团队、一般中厂、独角兽再做AI搜索已经意义不大,但眼下可能面临一个较佳的出售节点。

正如Arc浏览器5%的搜索体验优化无法撼动谷歌,更动摇不了强大的谷歌全家桶生态,微信和阿里全行业场景的打通和覆盖,不是压垮AI搜索公司的最后一根稻草,而是从开始即为必然。

用户已经显示出了在AI APP上没有任何粘性——“谁赢他们跟谁”、“谁最强最好用他们用谁”。

适时的转身、卖身,可能是另一种属于创业者的英雄主义。

对AI行业里的创业者、公司、成员来说,2025年都是一个需要重新思考定位的十字路口。

回到文章最开始的暴论。

国内AI搜索甚至AI对话,最终只会剩下三个玩家:微信搜索、夸克、豆包。

更准确来说,大概是“三足鼎立+垂类割据”的局面。

在搜索领域,虽然百度已经极快对DeepSeek做出响应,但很多本质并无变化;小红书在纯文字信息、全行业历史数据积累上依然有明显短板;

Kimi等小虎们仍显孱弱,论资金论技术论人才密度论持久战都难敌巨头;某AI搜索之流用近乎拼多多的方式,拉了一群类似我爸妈的用户,流量直冲前三,然后被我爸妈大骂难用......

最后,现在AI搜索最能打的,可能偏偏是那个不太起眼的夸克,DAU率先达到了3000万量级。

千万以上DAU的AI应用目前只有三家:夸克、DeepSeek、豆包,比起第四位Kimi有数量级的领先。

很长时间里夸克、剪映等老牌垂类头部产品,并不被视作AI应用,也不在各种AI榜单上出现。

但最新的趋势是,随着硅谷巨头们的阵营整合,海外AI榜单上的传统面孔逐渐增多,国内的“AI+场景”也已经悄然转向了“场景+AI”。

在AI原生应用流行的2023、2024,Kimi等与生俱来年轻、先锋的AI产品,天然被赋予了“屠龙少年”的想象,资本故事也有意无意朝着“后浪拍前浪”的年轻叙事推波助澜。

而在今天,AI Native概念正日渐褪去“热门融资符号”的价值,而重新回归新的创造本身。

实际使用时夸克给我很强的“链路感”,预判了我的“需求链“完成了各个环节的满足。

比如我需要做一份Agent相关的行研报告,资料部分大致流程是“搜索-细分搜索-内容初筛-内容加工-文本呈现-PPT呈现”,夸克可以用AI辅助搜索,并且适时提供“学术信息”的选项,最终的内容组织和做PPT也能一站完成。

需求从来不是单点,而且有背景、有前因后果、有多重来源和去向、有目标和需要结果的。

而要满足综合且复杂的需求,曾经的王者只有两个:微信和支付宝。

夸克和豆包则是借AI之力,隐隐抢到了攀向塔尖新席位的船票。

昆仑万维周亚辉评价字节2023年的AI战略是“不及格”,而24年是“满分表现”。

根据《晚点》消息,梁汝波在最新的字节全员会上立下了2025年的三个目标:

豆包的资源禀赋、人才密度在第一梯队,字节的组织力和战斗力也已经在AI的产品层得到了验证。

抛开豆包不谈,剪映系在张楠带领下,形成即梦和CapCut的双子星格局,悄悄达到了top级的高度,而且还在稳步推进。

字节教育线,Gauth等产品海外开花结果,再造了不止一个多邻国。

而在集中了最多优势兵力的豆包,当前的DAU优势似乎只是稳健增长下的正常结果,甚至远不及曾经大力教育的“下军令状搞投放”的程度。

之前的判断是,2025年激进发展状态下,到年底豆包、夸克的DAU有可能双双破亿,以绝对的用户量级优势在生态中实现卡位。

而当微信下场,AI功能的使用量,更取决于是否开全量、开多少量。

“是否AI Native”可能确实不是一个第一性的问题。

显然腾讯、阿里、字节,对于国民性的理解,对10亿以上量级通用型产品的认知,远远要比六小虎等深刻。

我带着“三巨头”的预设,向微信搜索版R1需求意见,也收获了很多认同和反馈。

发现了一个信息:2024年灰度测试的AI问答已经覆盖了70%的用户场景且IMA知识库打通了工作场景的深度需求。

这是微信的内容护城河。

如果是需求满足、问题解决、业务成立或者商业化的视角,AI Native也许更像是阶段性的滤镜、标签,除了便于分类以外而少有实际价值。

浏览器、搜索引擎、效率工具、生活应用......如果把这些全部用AI作针线全穿起来,就很像夸克,也像未来的豆包和微信搜索。不是导航站、套壳一样的缝合怪,而是更高维度上的体验打通和效率重塑。

异常分散的功能,也许即将第一次因为语言模型和多模态模型能被整合,功能性和便利性的价值才能凸显出来。

论对移动互联网产品的理解,WXG、夸克、字节的产品经理,都有大大小小的胜仗可以证明;张小龙仍被很多人视为能做出“真正国民级AI应用”的第一人选。

老树发新芽,新的交互、新的端到端多场景、以及复杂的需求满足,在既有的庞大基本盘上一定有新的火花。

之前用一些所谓AI Native的产品大多数时候还是图新鲜、图好玩,但我更期待下一次,是真的全方位的体验升级,是刚需、是习惯、是新的日常。

论算法、数据人才密度和虹吸效应,除了风头正劲的DeepSeek,字节、腾讯、阿里三家大概率是断崖式领先。

看到23年6月幻方对数据人才的招募,要求非常有意思,甚至一定程度上解释了DeepSeek为什么文本效果那么优秀。

幻方理想的数据人才画像非常“宅男”,异常欢迎“爱泡吧的版主”、“动漫游戏小说爱好者”等画像,对内容本身有着极高程度的重视。

“我们相信 AGI 是模型 x 数据 x 算力的优雅艺术。”这是DeepSeek在2023年中的一句slogan。

算法、算力、数据三个要素里,微信接入DeepSeek,最值得关心的,也许是数据。

梁文锋对数据科学一向重视,而且更前进了一步,关注点从数据已经切换到了更底层的数学原理、语言学、文学本身。

在眼下,数据优势本质上还是以业务场景作为护城河。

不是AI产品没有数据飞轮,是绝大部分新兴的、AI Native的产品没有真实、刚需、高频的用户场景。

闫俊杰说,“不是用户越多,模型能力就提升越快。”

但与之相呼应的是,有刚需场景的高粘性用户越多,模型的综合体验就有机会越好

互联网龙头的规模效应和网络效应,借AI新的杠杆仍将放大。

相较于模型、算法、算力,最新的多样化数据和持续产生新数据的用户诉求,将更直接作用于用户能感知到的产品效果。

关于「模型Scaling和用户增长」的关系,也许部分会让位于「数据场景和用户体验」的关系。

我把微信、豆包、夸克三个平台数据维度及优势做了个对比,汇总成下表

我的父母平时最离不开的手机应用,是微信和支付宝,我也一样。可能大部分中国人也是一样。

父母他们最珍贵的记忆、和子女的牵绊、和朋友的互动,同样都在这里。

他们可能不了解最新的AI应用,但是会非常自然地把他们觉得有趣的AI话题转发给我。有时候还会问:“这个我在抖音上刷到的怎么转给你?我不会转。”

最真实的人生互动,好像依然被凝结在少数几个平台:相册、朋友圈、收藏夹、浏览记录、搜索记录、聊天信息......这一切背后的数据,组成了我和家人朋友每天数小时的人生。

和家人聊起,我会刻意让他们多留下些线上痕迹,多记录、多表达。

不是为了SEO/LLMO或者能让真的检索到什么,单纯只是想多保留一些数据,哪怕我还不知道用这些自己和家人的数据可以做什么。

也许,这才是AI眼里通向未来的种子。

维特根斯坦说,“数学是一种语言游戏,也是一种逻辑的结构,而不是关于现实的描述;数学的证明不是为了确信,而是为了理解......语言的逻辑结构是透明的,语言的界限就是我的世界的界限。”

《逻辑哲学论》的含金量还在上升。

AI搜索最终会留下三家:微信搜索、夸克、豆包

AI视频同样将只剩三家:可灵、海螺、即梦

“三足鼎立+垂类割据”的态势将不仅在AI搜索的战场出现。

一场是腾讯、阿里、字节的搜索战场,重新界定信息内容领域的话语权。

不再说什么AI Native,先场景、后AI,基于业务基本盘用AI拉升体验取得绝对优势。应该是最需要内部打通、资源整合,最高资源投入的必赢之战。而且这三家的掌舵人都不急,都有信心打AI持久战,也确实打得起,后发优势即将显现。

一场是字节、快手以及MiniMax的较量。

探索AI视频形态的更多可能性,有点造梦的意思,可能会打开更高维度的多模态互动、消费体验大幅升级的天花板。《头号玩家》、元宇宙、下一个抖音,有机会在AI视频产品中诞生。

搜索/对话决定AI应用的下限,视频决定上限。

至于“大模型六小虎”的说法,大概率只是2024年阶段性的特指,在2025年之后的叙述里会加上“曾经”。六小虎的核心人马部分会回流大厂。

DeepSeek撕开遮羞布后,已经让牌桌上的局势变得简明。但下一个DeepSeek在哪呢?只能说还没有,因为DS也是很早就已经出现在视野内。

我不希望接下来的一两年是大厂再创辉煌,但新人、新故事,好像真的还需要时间。

下一次会详细聊聊AI视频领域的纷争。场上基本都是明牌,更多视频模型独角兽,也已经放弃了预训练,在等待AI视频模型的“DeepSeek开源时刻”......

以及,对于大厂之外的AI创新产品,我始终报以更大的欣喜和热情。

永远相信全新的伟大即将诞生!